ブログ記事一覧 / 説明義務制度

-

省エネルギー計算代行業務 チラシ

2023-12-15

-

今さらですが、説明義務制度って知ってますか?

2022-07-14

-

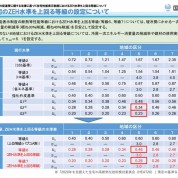

国土交通省、経済産業省、環境省 HEAT20・G2を等級6、G3を等級7とする案を提示

2021-11-07

-

令和3年の改正建築物省エネ法 オンライン講習会(国土交通省)

2021-07-09

-

FPの家 北日本 研修会 無事終了

2021-05-13

-

YouTube動画掲載№6 各熱源の光熱費比較とまとめ 計算と現場施工を一致させる方法

2021-04-17

-

YouTube動画掲載№5 暖房・冷房・換気などの選定、再生可能エネとの連携も!! 体感温度を上げる暖房方法とは?

2021-04-16

-

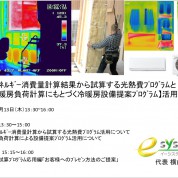

YouTube動画掲載№3 一次エネルギー消費量(GJ)をお金(円)に変換やり方の解説

2021-04-13

-

YouTube 建築物省エネ法 説明義務制度導入 直前対策講座 その1

2021-04-01

-

石油連盟さん主催の暖房ウェビナーのアーカイブがアップされました。

2021-04-01

最近の記事

-

【省エネ住宅の専門職】なぜ今、日本に「エネルギーアドバイザー」が必要なのか?

2026-01-31

-

GX志向型住宅への補助、26年度も継続

2025-12-10

-

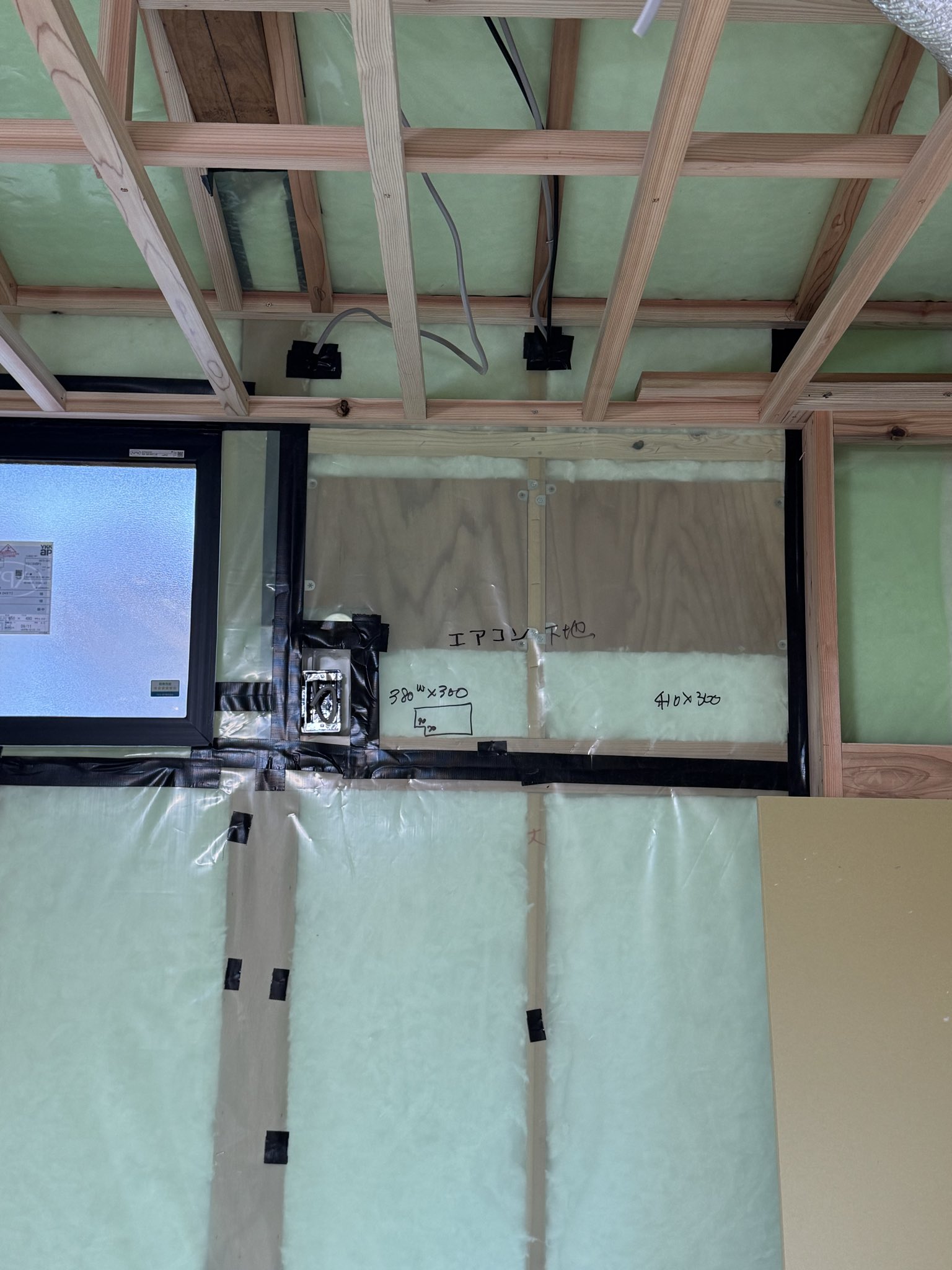

釜石の現場、エアコンのスリーブ開口&下地確認。

2025-12-06

-

玄関の土間温水配管工事。

2025-12-01

-

エアコン一台では冷房は難しいというお話し

2025-09-15

カテゴリ一覧

- Dotプロジェクト

- HEAT20

- Netatmo(温度測定)

- YouTube動画掲載

- ZEH

- お風呂

- かんたん燃費

- アレルギー

- エアコン

- エアコン以外の冷房

- カーボンニュートラル

- コンサルティング

- サーモカメラ画像

- シックハウス

- シミュレーション

- セミナー・講演会

- ゼロエネ

- パッシブハウス

- パッシブハウス・ジャパン

- パネルヒーター

- ヒートショック

- ヒートポンプ室外機

- ブログ

- ヨーロッパ視察

- レンジフード

- 一次エネルギー計算

- 住宅の温熱環境計画を行う際の参考図書について

- 体感温度のお話(シリーズ)

- 健康

- 光熱費

- 内覧会

- 再生可能エネルギー

- 冷房

- 出版物掲載

- 加湿器

- 外皮計算

- 太陽光発電

- 太陽集熱温水

- 換気

- 換気フィルター

- 放射暖房 PS HR ヒータ

- 料金表

- 断熱・気密

- 断熱改修・リノベーション

- 施工技術講習会

- 施工状況

- 日射取得

- 日射遮蔽

- 暖房

- 機械室

- 気密測定

- 温度差

- 温度測定

- 温熱環境

- 湿度

- 熱交換換気

- 熱損失

- 省エネ

- 省エネ計算

- 空き家問題(ストック住宅)

- 空気

- 結露

- 給排水

- 花粉

- 蓄熱量

- 蓄電池

- 表彰・受賞作品紹介

- 計算代行

- 説明義務制度

- 除湿

- 除湿型放射冷暖房 PS HR-C

- 震災体験

- 高性能サッシ・ドア

- 高性能住宅+お庭

- 高性能住宅の温度